- Cet évènement est passé.

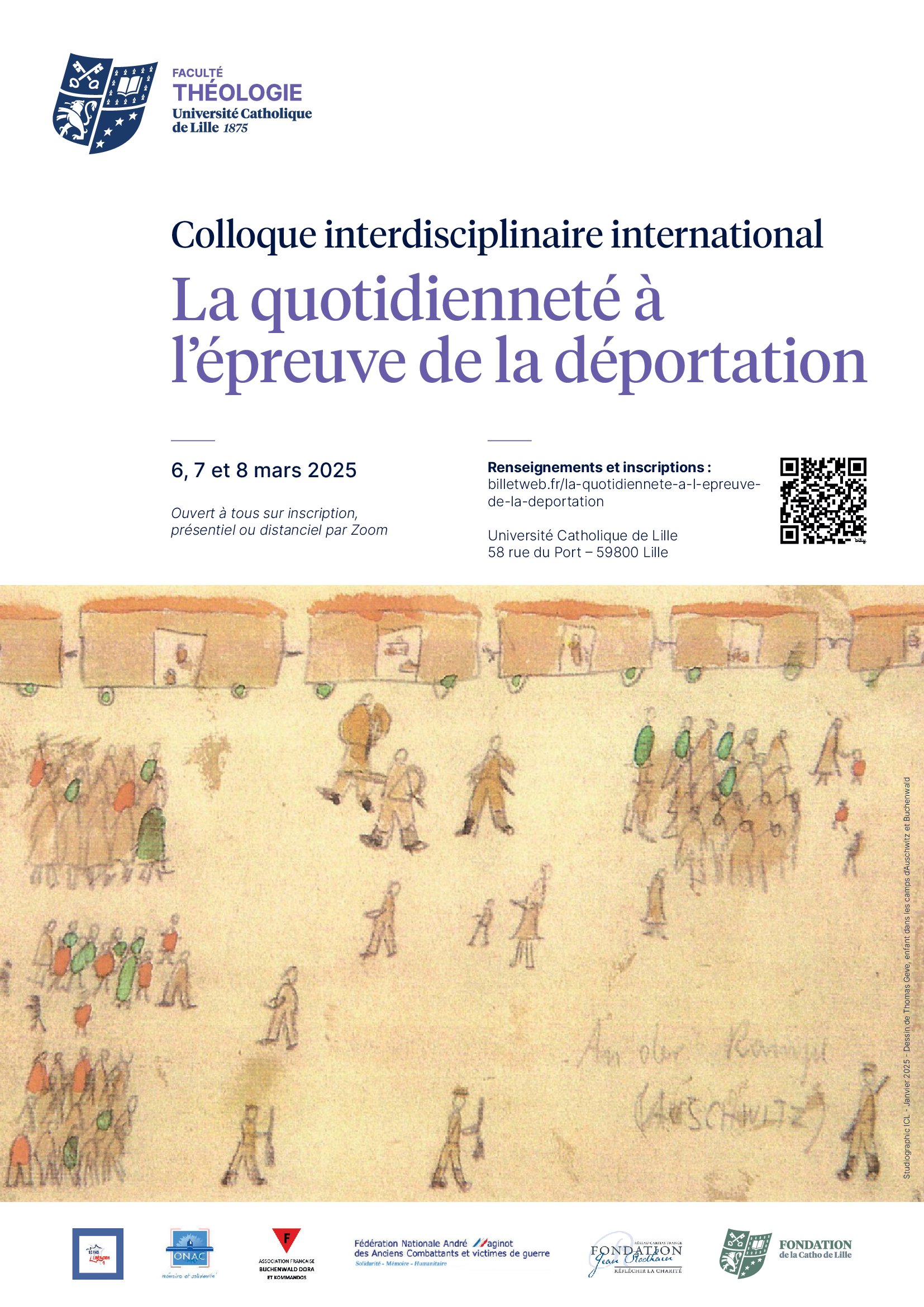

La quotidienneté à l’épreuve de la déportation

Ce colloque intervient dans le prolongement d’une série d’autres colloques sur l’épreuve

de la Déportation. L’idée est de se demander ce qu’il en est en particulier de telle ou telle thématique si nous l’étudions à partir du contexte concentrationnaire.

Cette fois-ci, nous souhaitons sonder la quotidienneté pour nous demander ce que vit le déporté au jour le jour, comment il le vit et ce qu’il fait de ce qu’il vit. Comment nous représenter cette épreuve ? Comment en transmettre le sens ? Quelles questions nous poser ?

Le déporté rencontra à chaque instant la négation de son humanité, c’est-à-dire de sa sensibilité, de son intégrité, de sa dignité… Il fallut donc imaginer toutes sortes de stratagèmes psychiques pour pouvoir compenser ce traitement et survivre : la religion, la prière pour ceux qui étaient croyants, l’art, pour les artistes, l’écriture… Mais on réalise rapidement que le temps du déporté n’est pas le même que le temps que l’on vit dans un confort optimal en contexte de paix même relative. Qu’en est-il donc de cette

temporalité de la déportation et de la situation extrême ?

La dernière partie du colloque nous permettra d’ouvrir l’horizon sur d’autres situations génocidaires et concentrationnaires : celles du Rwanda, du Cambodge, de la Roumanie.

Quels points communs ? Qu’est-ce qui est impérativement singulier à chaque situation ?

Comment ces situations nous appellent-elles à penser et prévenir les barbaries futures ?

Comité scientifique : Cathy LEBLANC (Université Catholique de Lille)

cathy.leblanc@univ-catholille.fr